岡山県岡山市北区吉備津931に建っている「吉備津神社(きびつじんじゃ)」です。JR吉備津駅(桃太郎線)から徒歩約9分です。(googleマップ経路情報より) 吉備津駅は、JR備中高松駅から岡山方面に1つ目の駅です。

吉備津駅を出て左手(東側)に200m位進むと左側に踏切が見える道を右側に曲がった所から参道が始まる感じです。自動車道路と並行に安全な参道が整備されていました。

拝殿の右側に長い廻廊が通っていました。廻廊が始まる辺りの消火栓の近くでスマホをいじっていたら、急にけたたましいサイレンが鳴り始めました。私が一番消火栓に近い位置に居たので周囲の参拝者の疑いの視線が(^_^;) 回りの様子を見ていると、神社の方が飛び出してくるわけでも無く平穏無事。もしやとスマホの時計を見ると12時丁度。「時報たったのかぁ~(^^;)」 実際、凄い音でびっくりしました。

境内には、境内社の説明等はありましたが、吉備津神社自体の御縁起の説明は有りませんでした(見逃したかも)

桃太郎伝説の発祥の地で、第七代孝霊天皇の皇子にあたる大吉備津彦命を主神として、その他の一族の神々を祀っている神社です。武勇の誉れ高いお方だったそうです。 頂いたパンフレットには御縁起が書かれてますが長いし、公式ホームページに載ってますので興味があれば、そちらをご覧になって下さい。

吉備津神社御縁起

案内図では、拝殿の右前(拝殿に向かって)辺りに授与所がありますが、特別な時のみ開設されるようで、私が参拝した時は開いていませんでした。拝殿の左側の先に祈祷受付所があり。そちらで御朱印が頂けます。

参道・随神門

JR吉備津駅(桃太郎線)を出て左側に線路沿いに。踏切が見えるあたりに石塔があり、踏切の所を右に曲がると最初の石鳥居(二の鳥居)があります。(此処を左に曲がって踏切を渡った先の方に一の鳥居があるようです) 長いほぼ真っすぐの参道が450m位続きます。道は平坦で舗装されていて歩き易いです。石段入口辺りはお土産屋さんの所を左に曲がる等、少し複雑になるけど、石柱や石燈籠等も見えるので道なりで迷うことは無いと思います。

石段登って随神門をくぐった所に手水舎、大きな石燈籠がありました。そこから、更に少し石段を登ると社殿のエリアに着きます。

社殿

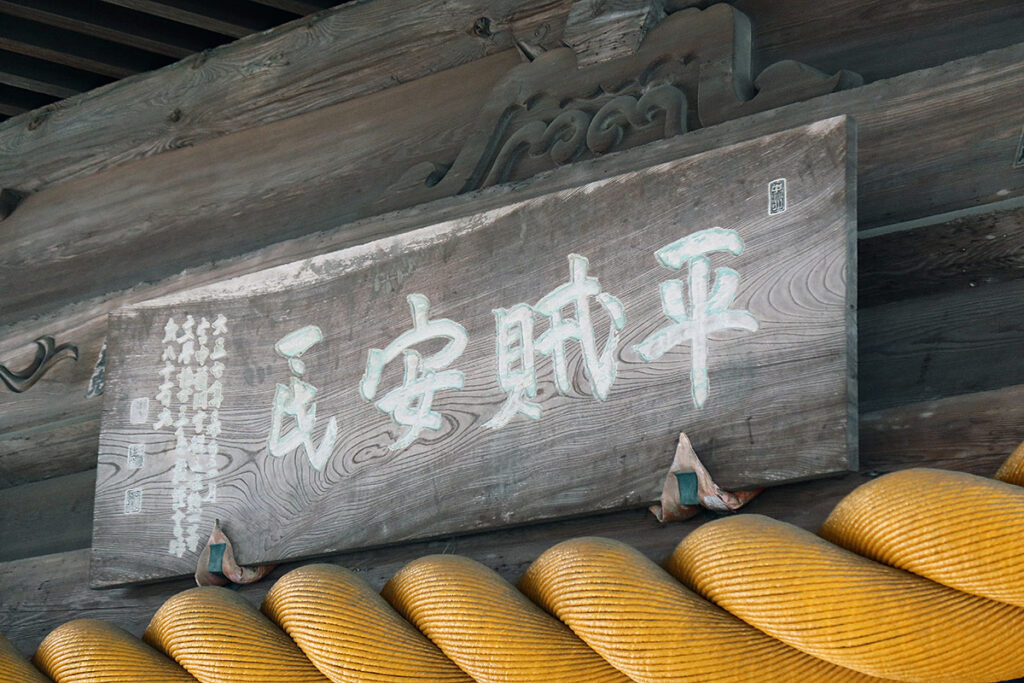

石段登って随神門を通り、更に石段を登ると正面が拝殿が建っていました。境内は広いのに階段から拝殿までは距離が近いです。廻廊に繋がってる感じで拝殿前にも屋根があって雨が降っても大丈夫そうですが、ちょっと窮屈な感じでした。拝殿の後ろの本殿は拝殿より大きい感じでした。外からは1つの大きな社殿に見えますが、恐らく内部には幣殿とか色々なものが含まれているのかもです。

現在の社殿は明徳元年(1390)後光巌天皇の勅命で足利義満が再興したもので「比翼入母屋造」と言う吉備津神社独特の造りだそうです。

神社の左側(東側)

社殿の左側も広く、社務所や祈祷受付所、庭園がありました。奥の方には、学問や芸能の神様を祀る一童社があり、その前には絵馬で作られた祈願トンネル等がありました。

案内図では拝殿前辺りに授与所がありますが、特別な時に開設される授与所のようで、私が行った日にはありませんでした。御朱印などは、拝殿の左側にある祈祷受付所で頂けます。

神社の右側(西側)

廻廊は全長360mもあり、多少の上下はありますが、ほぼ真っすぐに作られてました。廻廊の初め辺りに南側随神門があったのですが、廻廊内を通っていると気が付かずじまいでした。途中、釜の鳴る音で占う神事を行う御竈殿の方に行く廻廊が分岐していました。廻廊沿いにはえびす宮や弓道場、本宮社、瀧祭神社等がたっていました。

御竈殿の後ろには岡山県道389号吉備津松島線を挟んで宇賀神社や神池、普賢院歓喜天堂などもう一つの見所のエリアがあったのですが、廻廊から見えなかったので見落してしまいました。

Φ ポケストップがあります・・・・ 吉備津神社 北瑞神門、御祈祷殿、吉備津神社 石碑、その他

Å ポケモン・ジムがあります・・・吉備津神社の参道、吉備津神社本殿、吉備津神社前の交差点の銅鐸

JR吉備津駅 ⇐ (前) :: (次) ⇒ 吉備津彦神社