昨日に引き続いて御好意に甘えて、今日は、観光案内して頂ける事になった。

知らない地域では、どうも市単位、県単位で遠い近いの判断をしがちなのだが、上越市からだと同じ県内の新潟市よりも、長野県の長野市や松本市のが近いらしい。

高速に乗る為に高田地区を走っていると、「あそこが雁木(がんき)通りですよ」と教えて頂いた。雪の多い高田地区で雪の季節に歩くための道を確保するための工夫で、家の前に長めの庇を出して庇の下に雪が積もらないようにして道を作るもの。それを、通りの家屋が途切れなくすることで、通学路や生活道路を確保する工夫だった。また、雪下ろしの為、1階の屋根から2階の屋根に通じる梯子が常設されていたりと雪国ならではの特徴のある風景があった。(最近の新しい家は雪が積もる前に落ちるような雪下ろし不要な屋根が使用されているそうです)

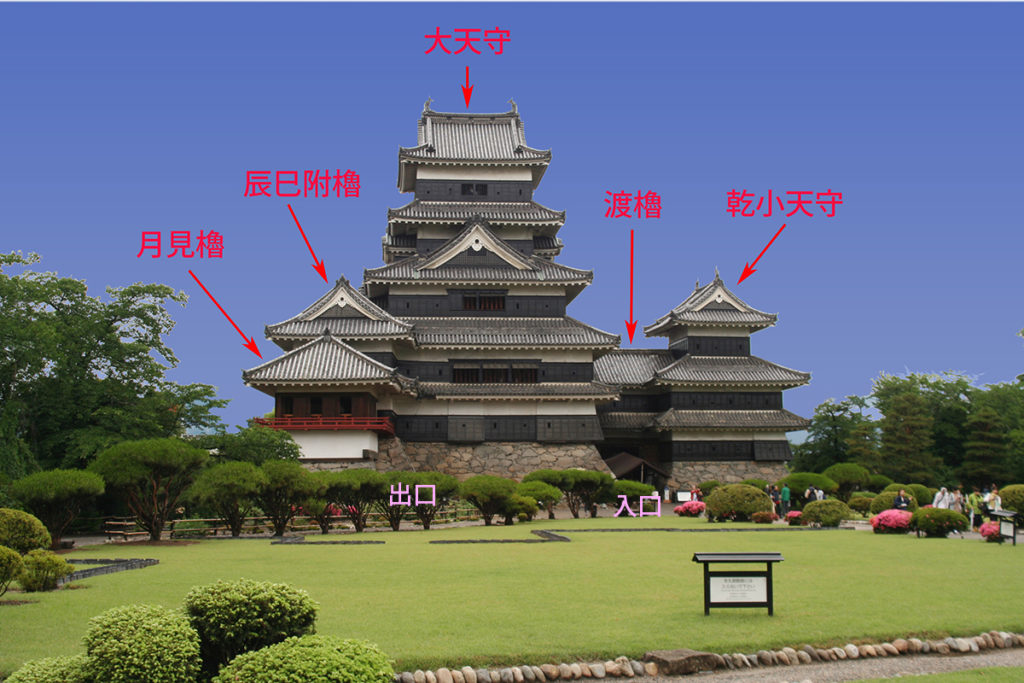

松本城の建物解説の画像は、画像編集して矢印やら建物名やらを追加するので、ついでに見やすいように曇り空を晴天に編集してあります。ちょっと違和感があるのはご容赦下さい。

まずは、以前、近くまで行ったけど素通り状態だった松本城に連れて行って頂いた。松本城まで、上越市から自動車だと、2時間程で到着。

松本城&松本市立博物館の共通券を購入して、黒門から、内堀の中に入ると入口付近に居た年配の案内係と思われる方が、流暢な英語で外国の観光客の方に熱弁してした。最近、観光地に行くと良く感じることだが、未だに英語すら話せない私から見れば、「凄いなぁ~」 と感心するだけだった。

松本城の表玄関・黒門から入るとすぐに天守閣が見えて来た。手前は本丸御殿があったところで、今は庭園みたいになっており、その庭園の奥に建つ天守閣を引き立てていた、

松本城は、戦いの時代に建てられた守りの拠点としての強固な建物(大天守・渡櫓・乾小天守)、平和な時代に建てられた戦闘要素の無い建物(辰巳附櫓・月見櫓)の種類の違う天守・櫓が結合されている日本で唯一のお城だそうだ。

渡櫓の下に入口があり、ビニール袋に靴を入れて持ったまま、大天守、辰巳附櫓・月見櫓の順に巡回することになっている。古くから残っているお城らしく、城内の廊下や階段は狭く、人も多いので列を作ったまま移動しながらの鑑賞なのでちょっと窮屈。特に階段は、急角度だったり、屈まないと頭をぶつける場所があったり、上下に行く人がすれ違えない位の幅だったりと中々大変。

主に、外側には、石落とし、鉄砲狭間、矢狭間、武者窓などの当時からの構造物、内側には、柱や梁と言った構造物、鉄砲や鎧、古銭、出土品などの展示物を鑑賞しながら、流れに沿って城内を見学して行った。

東側から見た松本城

松本城公園から黒門

南東方向から松本城

北西方向から松本城

南方向から松本城

太鼓門

建物の中の見学後、黒門から松本城公園に出て、お堀に沿って赤い埋橋の先までほぼ半周しながら色々な角度からお城の風景を楽しんだ後、黒門の脇にある松本市立博物館に行って見た。

地下1階・地上2階で、松本市の歴史に関する資料や刀鎧、出土品等が展示されていた。2階にある休憩室からは、ちょっと松の木が邪魔しているが、松本城が見えた。

天守内の見学中に知ったのですが、建物内も撮影可です。こういう場所は、当然、撮影禁止と思っていたので、調べもしないで撮影不可と思ってましたが、堂々と撮影している人がいたので、係の人に聞いてみたらOKとの事でした。

建物内でも見た覚え無し、パンフにも公式ホームページにも、撮影可の記述はみつかりませんでしたが(^^;)、撮影可です。

ただ、混んでいるとゆっくり写真撮る余裕が無いのも確かで、如何に流れを乱さないように素早く撮れるかの勝負です。

松本市立博物館も館内撮影可能です。以前、お城の中とか博物館内で撮影何て出来なかったと思うのですが、最近、寛容になって来てるんですかね?

お昼の時間になったので、松本(信州)名物の山賊焼を食べに行った。「山賊焼」と言うと、広島というか現在は山口県だが、同じ名前の名物がある。ただ、山口のは『焼く』、信州のは『揚げる』という点で特徴的な違いがあった。

信州の山賊焼きは、もも肉や胸肉のような大きな1枚肉をニンニク、玉ねぎ、生姜を効かせた醤油ダレに付け込んで、片栗粉をまぶして油で揚げたものだそうだ。松本で食べた山賊焼きは、大量のキャベツの山の斜面に並べられた鶏肉の大きさに驚く。食べてみると衣はサクサク、肉の柔らかくジュージー。味は薄味に感じたが、微かにピリッとしたスパイス? がアクセントになっていた。大きくて食べきれるか心配したが、ペロリと平らげてしまった。