秋田県秋田市寺内児桜一丁目5-55に建っている「古四王神社(こしおうじんじゃ)」です。JR土崎駅から徒歩約43分。JR泉外旭川駅からだと38分位です。秋田県護国神社からだと12分位です(googleマップ経路情報より)

羽州街道沿いで道路からは斜め方向に入る感じでした。

長い石段の手前のエリア、石段の上のエリア、石段の途中から横の林に入って行くエリア(上からも行けます)の3つのエリアに分かれてました。

広島の方では「古四王」と言う名前は聞いたことが無かったのですが、秋田県には、秋田市だけでなく大仙市や横手市にも同名の神社があり、その他の神社の境内社の中にも何社か古四王神社を見かけた程、多かったです。新潟、山形など日本海沿いにも多いようです。

御由緒書きの中に「國幣社」とあったので、何か調べてみると『日本において国(令制国)や都道府県から幣帛乃至幣帛料を支弁される神社』とあり、神社の社格の1つのようです。援助してるのが国か?地方か? 祀っているのが国の人か?地方の人か?、また戦前と戦後でも違うみたいで調べると調べるほど泥沼に嵌って行きます(^^;) 幾種類かの分類がありました。

・菅幣社

官社ーー・國幣社

・別格菅幣社

民社ーー・諸社 ーー・府・藩・県社

・郷社-村社

・無格社

みたいな分類があるようです。

秋田で御朱印巡りを始めて初めて境内に御由緒や御縁起が分かるものがありました。

御祭神は、武甕槌命(たけみかつちのかみ)と大毘古命(おほひこのみこと)である。

由緒の古伝では、崇神天皇の御代に四道将軍の一人とし北陸道に派遣された大彦命が、葦原中國(あしはらのなかつくに)平定に功のあった神代の武神武甕槌命を奉齋創祀し、諤田浦神(あぎたのうらのかみ)と称さ れていたが、斉明天皇の四年阿部比羅夫が秋田地方を遠征した際に、祖先でもある大彦命を合祀して古四王神社 と称し奉るようになったといわれている。

歴史学的には秋田地方に大彦命の遠征が到達していたという明徴はないが、北陸東北の各地に古四王、巨四王、越王などと記される多くの神社が奉祀されているから、極めて古い時代から北陸とそれに續く東北の日本海岸側に亘って広く「こしおう」の神は崇敬されていたのであらう。だから城の國守として北陸に勢のあった比羅夫が、この神を尊崇したことも当然だったであらう。

奈良朝以後は、蝦夷平定の拠点秋田城が神域の高清水岡に營まれることとなったので、城鎮護の武神として尊ばれることになり、ひき續いて中世には安東・秋田氏に、近世には佐竹氏に武神としての崇敬を受けたのである。

近くの住民や遠くの信者からは、單に武神としてのみではなく、産土神として豊作や眼病平癒についても広く 崇拝されたのである。

明治以後県内ただ一社の國幣社に列せられたのも、その歴史的な神徳の高貴さによるものであった。境内には 田村神社(住吉神社・今木神社合祀) 岩戸神社・神明社の攝社・末社も鎮座している。

境内の御由緒書きより

長い石段の手前、参道の左側に社務所がありました。

本来、古四王神社は、13時過ぎ位に参拝の予定でしたが、予定より早く回れた為、到着したのが12時5分。自分ルールでは禁止時間帯だったのですが、5分位ならと社務所をお訪ねし御朱印をお願いしました。対応はして下さいましたが、昼食中だったようでご機嫌斜めの様子。御朱印も何かシワシワ(^^;)(やっぱり、お昼時は避けねば。ごめんなさい(;_;))

)

入口の石鳥居は宮島・厳島神社(宮島は木の鳥居ですが)と同じ4脚の鳥居でした。短い石段を上がった左側に社務所、右側に境内社の田村神社、奥には長い石段が見えていました。鳥居は入口に1つ、狛犬は入口と石段の下と上に3対ありました。

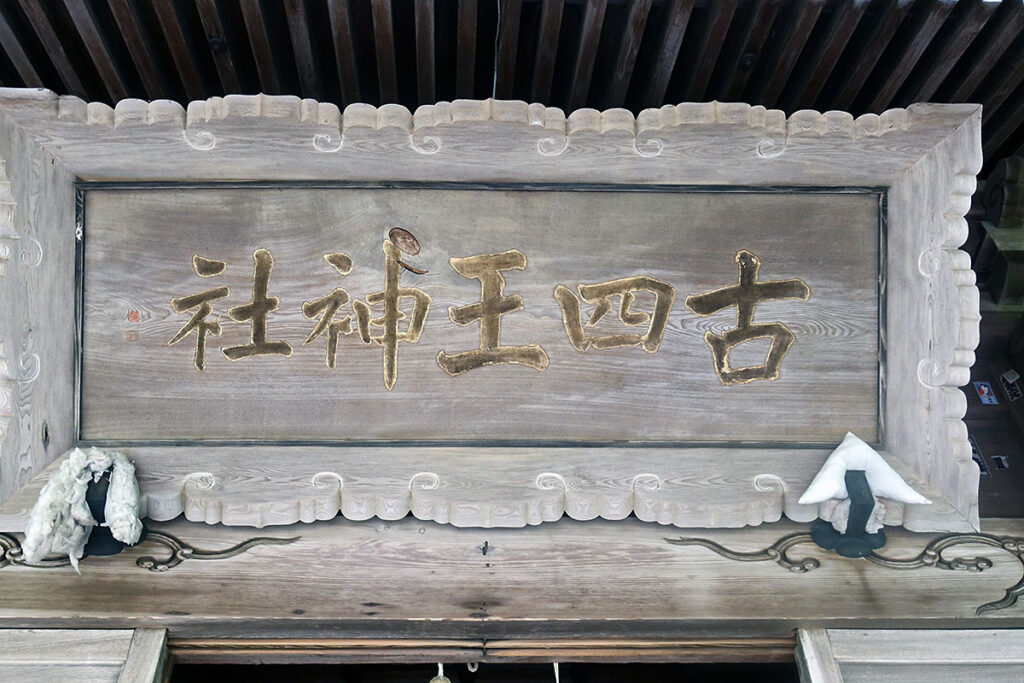

長い階段の上のエリアに社殿が建っていました。拝殿の建物自体は、そうでも無いのですが、扁額や宮彫り、木鼻など、拝殿の前面の部分の作りは細かく繊細で綺麗で歴史を感じられました。

長い石段の途中に岩戸神社との案内矢印があり草むらの先の林を指していました。林の中を進むと中2階みたいな場所に岩戸神社と神輿庫が並んで立っていました。

Φ ポケストップがあります・・・・ 岩戸神社

Å ポケモン・ジムがあります・・・古四王神社 鳥居、古四王神社 本殿