岡山県岡山市北区下足守900に建っている「最上本山 御瀧 龍泉寺(りゅうせんじ)」です。JR備中高松駅から徒歩約40分で最上稲荷妙教寺。さらに最上稲荷妙教寺の登山口からだと1時間ちょっと位掛かりそうです(最上稲荷妙教寺から一乗寺を経由して龍泉寺に行きました。登山道の途中、本滝の先に龍泉寺方面への分岐点がありましたが、そこの道は通行止めになっていました。更に登って行くと一乗寺の最初の鳥居辺りから龍泉寺への道が出ていました。

祭神 : 最上位經大菩薩(最上稲荷)、八大龍王、鬼子母神、三面大黒天

拝殿 : 昭和三十七年 第十九世日孝上人再建

屋根瓦

古くより日本人は棟端を神聖な霊所とし 仏教、瓦の伝来と共に建物の守護に願いを込 め鬼瓦で飾るようになりました。

此の釉薬瓦の鬼瓦、棟飾瓦は全国的にも 珍しいものです。

最上様の紋を軒先瓦文様とし、細工物の 鳳凰、龍、鯉の滝登り、獅子、牡丹は 故事に因み、五穀豊穣、開運、繁栄等を 表しています。

寄進者の互師は瓦大工の名門橘氏を祖とする明石住人西山上七と重蔵で共に傑作となっています。

境内の説明板より

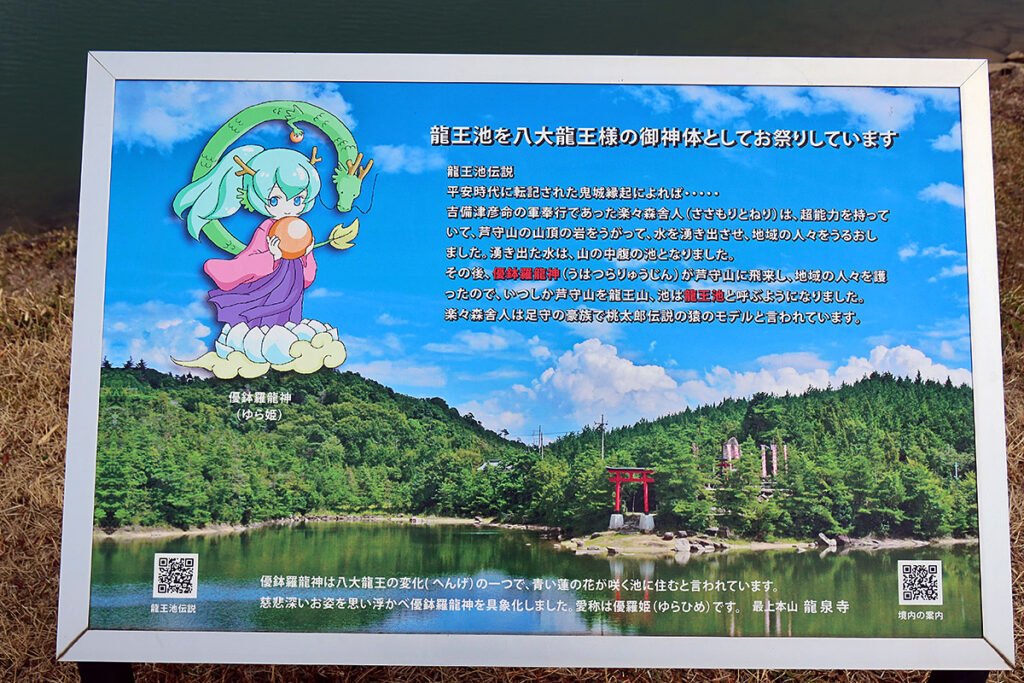

平安時代に転記された鬼城縁起によれば・・・・・

吉備津彦命の軍奉行であった楽々森舎人 (ささもりとねり) は、超能力を持っていて、芦守山の山頂の岩をうがって、水を湧き出させ、地域の人々をうるおしました。 湧き出た水は、山の中腹の池となりました。

その後、優鉢羅龍神(うはつらりゅうじん)が芦守山に飛来し、地域の人々を護ったので、いつしか芦守山を龍王山、池は籠王池と呼ぶようになりました。

楽々森舎人は足守の豪族で桃太郎伝説の猿のモデルと言われています。

優鉢羅龍神は八大龍王の変化(へんげ)の一つで、青い蓮の花が咲く池に住むと言われています。 慈悲深いお姿を思い浮かべ優鉢羅龍神を具象化しました。 愛称は優羅姫 (ゆらひめ) です。

最上本山 龍泉寺

龍王池沿いの案内板より

本殿の裏の方から入ったので、通常の参拝とは逆コースになりました。拝殿前の石段を降りて左側に寺務所があり、そちらで御朱印を頂きました。書置きタイプでしたが、御朱印帳に貼り付ける所までやって下さいました。

一乗寺方面から龍王池

一乗寺から龍王池経由で境内前までの様子です。全体的に道幅もあり緩やかで歩きやすい道です。一乗寺から10分位で「最上本山 龍泉寺」と書かれた石柱まで着きました。「意外と近いな」と思ったのですが、本堂(本殿)までは、龍王池を半周する感じで更に15分位掛かりました。

六道地蔵、身代り地蔵、鯉岩等、八大龍王の鳥居を過ぎるまで見所が沢山ありました。龍王池の南東側を進みました。

八大龍王の鳥居を過ぎてから道の分岐点が幾つかありました。交差点で「本殿へ」の案内に従い右側の道を進むと途中で左下辺りに、大きな山門みたいに見える場所(実際は宿坊?か祖師堂辺りか?)がありました。丁度その先に案内板は無いけどそっち方向への道が分岐していたので、行ってみると山の中の袋小路に入り込みました。(ちょうど池が見えない場所だったのですが、道はまっすぐに でした。因みに山門に見えた辺りに行くには、「本殿へ」の案内があった交差点をまっすぐに行くようでした。全体の案内図があるのが、本殿よりの方しか無かったので、「最上本山 龍泉寺」石柱辺りにも1つ欲しかったです)

龍泉寺 境内

一乗寺から行った場合、八大龍王先の交差点を右側(本殿への標識に従って)行った場合、本殿裏から入ります。

正式な案内板やパンフレットも拝殿、本殿になっていますが、見た目は拝殿の後ろに本殿が立っていて完全に神社に見えます。「龍泉寺」と言う名前を認識しているので、参拝は、お寺式か?神社式か?迷います。取りあえず両方の作法でお参りしましたが、正解はどうなんでしょうか?

拝殿の左側には鬼子母神堂、右前側には日護聖人像、十二支石堂等がありました。拝殿前の石段を降りて左側に寺務所、右側の方に行くと石鳥居が立っていました(ここが表門、山門の代わりのようです)

最上稲荷・妙教寺、一乗寺、龍泉寺、何れも日蓮宗のお寺ですが、神仏習合感が半端なく、どっちの作法でお参りすればいいのか、頭が混乱しそうでした(^_^;)

Φ ポケストップがあります・・・・ 龍王池、六道地蔵

Å ポケモン・ジムがあります・・・龍泉寺