秋田県秋田市八橋本町1丁目4-1に建っている「日吉八幡神社(ひえはちまんじんじゃ)」です。JR秋田駅から徒歩約48分。JR泉外旭川駅からだと42分位です。菅原神社からだと7分位です(googleマップ経路情報より)

パッと見だと【日吉】は「ひよし」と呼びそうですが「ひえ」と読むのが正しいようです。諸説あるようですが、元々が、滋賀県の日吉大社(ひよしたいしゃ)と京都の石清水八幡宮から勧請したので、日吉大社の別称・日吉社(ひえしゃ)から来ているのかもしれません(予想)

境内が広く入り口も多いです。正面参道は東側で、北側には随神門(羽州街道沿いから)、西側は社殿裏から、南側からは社殿前への道(と言えるか^^;)がありました。googleマップナビは社殿前(南側)に通じる参道?とは言えないような道に案内されるので、羽州街道からは、かなり複雑に遠回りになっています。

菅原神社から出てそのまま羽州街道を東に向かえば、随神門に通じる参道から入れます。

私はナビに沿って行ったので南側の道から社殿前に行きました。繋がってるのかと思う位の道でしたが、林を抜けると左側に社殿が見えました。

広い境内で全体が林の中で参道は花の中にある感じです。私が参拝した時は、ツツジが綺麗に咲いていました。

本殿、拝殿、舞殿、随神門の4棟、三重塔、神橋、浮き橋、青銅の鳥居等12基が、秋田県指定有形文化財に指定されているそうです。社殿前に行くと、林の中に三重塔や随神門が見えて来ました。浮き橋は、拝殿と本殿を繋ぐ渡殿?の中にあるようで、外からは見えませんでした。見所が沢山ある神社でした。

日吉八幡神社公式ホームページ

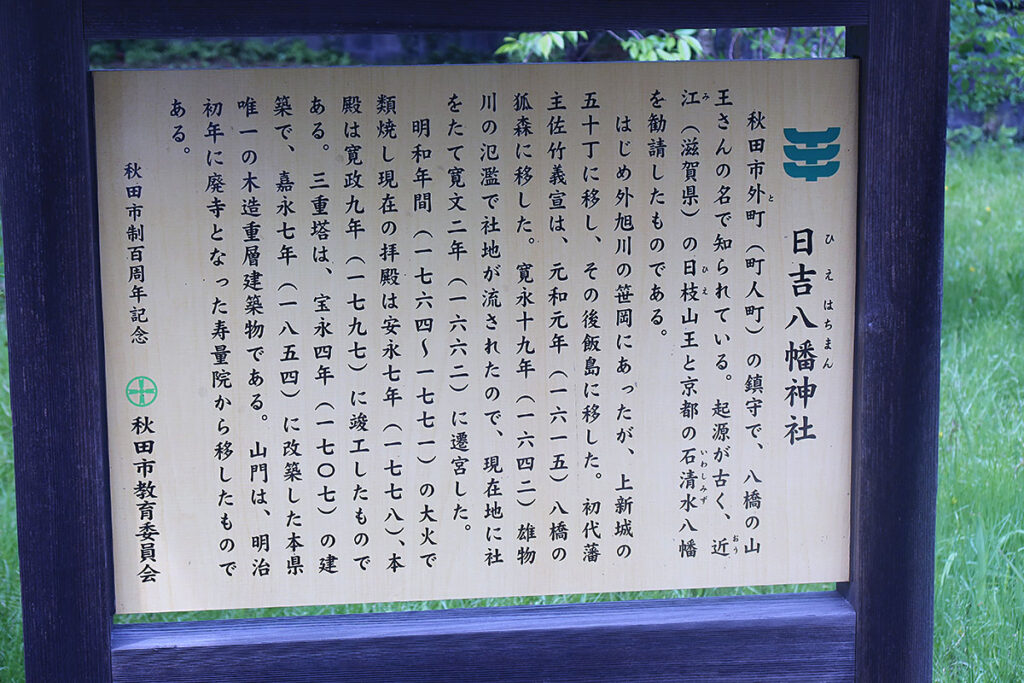

秋田市外町(町人町)の鎮守で、八橋の山王さんの名で知られている。起源が古く、近江(滋賀県)の日枝山王と京都の石清水八幡を勧請したものである。

はじめ外旭川の笹岡にあったが、上新城の 五十丁に移し、その後飯島に移した。初代藩主佐竹義宣は、元和元年(1615) 八橋の 狐森に移した。寛永十九年(1642)雄物 川の氾濫で社地が流されたので、現在地に社をたて寛文二年(1662)に遷宮した。

明和年間(1764~1771)の大火で 類焼し現在の拝殿は安永七年(1778)、本殿は寛政九年(1797)に竣工したものである。三重塔は、宝永四年(1707)の建築で、嘉永七年(1854)に改築した本県 唯一の木造重層建築物である。山門は、明治初年に廃寺となった寿量院から移したものである。

境内の案内板より

表参道の左側に社務所・授与所がありました。お訪ねした時、お出かけになる直前だったようで、忙しくされていましたが、丁寧に対応して下さいました。

東側の正面入り口です。入口から社号標、狛犬、石塔路と続き、一の鳥居(石鳥居)は少し先にたっていました。鳥居をくぐって皿に参道を進むと小さな石橋の欄干に見ザル、言ザル、聞ザルが1匹づつ乗っかっている三猿の橋が掛かっていました。

神社の北側、羽州街道沿いに社号標、狛犬が座っていて奥の方に随神門も見える入口がありました。その先には綺麗な三重塔もたっていて、正門かとも思えましたが、東側に鳥居がある正面門があります。(案内図では、正面とか北側と言う表記なので、表参道とか裏参道とかの区別はしてないのかもしれません)

随神門は、廃寺になった寿量院から移築されたそうです。お寺からなので山門か仁王門だったのを移築して随神門に改築したのかもしれません(想像)

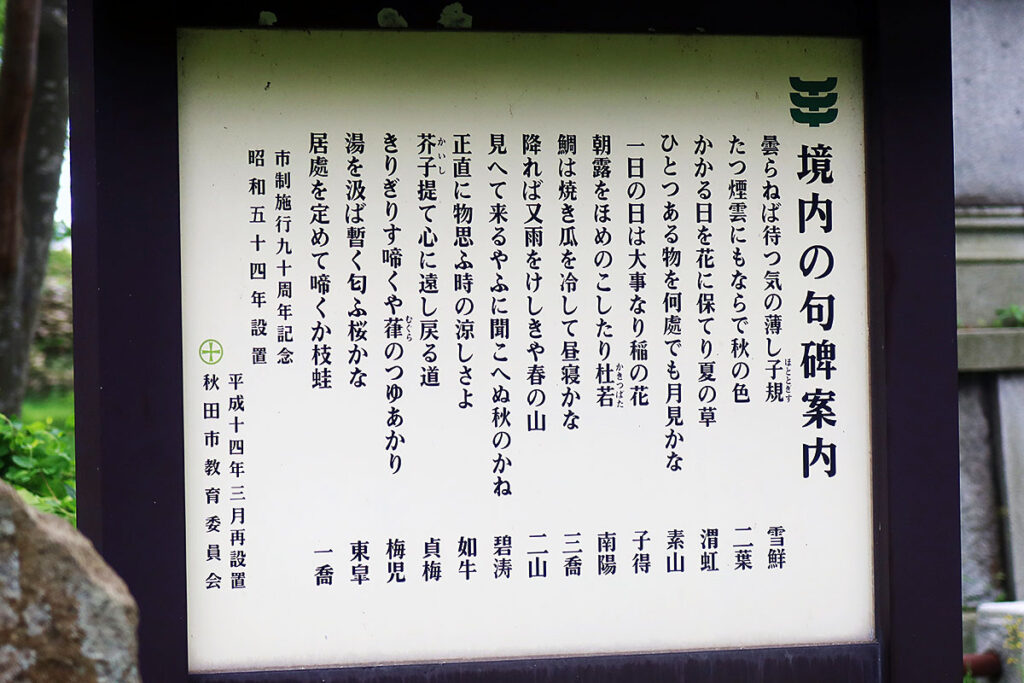

正面参道から入ると三猿の橋を過ぎると左側に社務所・授与所、右側には句碑や句碑の案内板などがたっていました。さらに進むと左側に舞殿、右側に手水舎があり。二の鳥居(青銅の鳥居)と殆ど見逃しそうな位小さく少しだけ高くなっている場所の神橋を越えると社殿のエリアに入ります。

正面に拝殿、本殿がたっていました。 拝殿には、3つ扁額があり、左側に「八幡大神」、右側に「日吉神社」、真ん中には、遠目には文字化と思いましたが、6人の人物が描かれていました。文字も書かれているようでしたが、擦り切れて読めませんでした。

拝殿の右横に神輿殿、大山祇神社が立っていました。両方とも鳥居と境内社としては長い参道がありました。

Φ ポケストップがあります・・・・ 日吉八幡神社参道、雪部隊戦没者慰霊碑、日吉八幡神社 随神門、日吉八幡神社舞殿

Å ポケモン・ジムがあります・・・日吉八幡神社 三重塔、大山祇神社