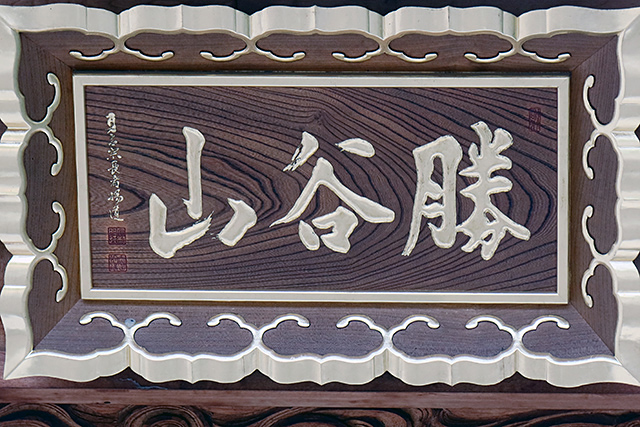

広島県東広島市西条町御薗宇にある「勝谷山 観現寺(かんげんじ)」です。真言宗のお寺です。JR西条駅から徒歩約30分。新宮神社からは56分位です。(googleマップ経路情報より)

新宮神社からは、ちょっと離れています。権現寺への経路上に三ツ城古墳があるので、12時台の時間調整も兼ねて三ツ城古墳に寄ってから行きました。(新宮神社から三ツ城古墳までは徒歩約40分でした)

新宮神社から南東方向、三ッ城古墳を通って黒瀬川に掛かる勝谷橋を渡った所に建っています。

入口には立派な門柱と仁王門が建っています。仁王門の左側には塀のようなものが無いので開かれているような感じで入り易いです。(神社と違ってお寺の場合は境内全体が囲まれている事が多いので入るのにはちょっと勇気が必要(^^;))

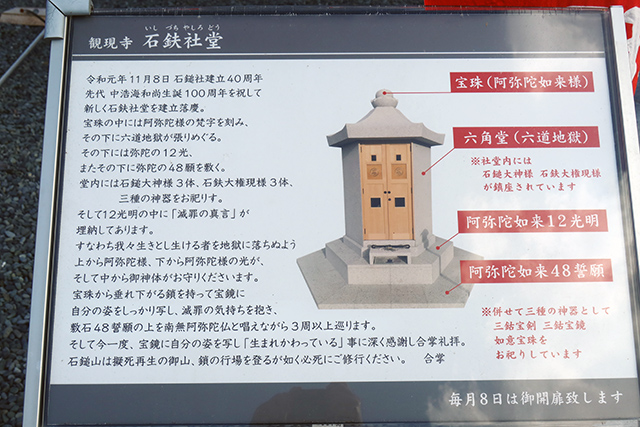

仁王門をくぐると、正面には「石鈇山」との扁額を掲げた石鳥居が見えます。正方形状に敷石がおかれ、その先に六角形のお堂が建っていました。近くの案内板では「石鎚社」と言うみたいです。石鎚山、石鈇山と言う名前、六角堂には石鎚大神様、石鈇大権現様が鎮座されると同時に三種の神器もお祀りされ、鳥居があって鳥居とお堂の間の空間は紫橙護摩道場と言われているようで、お寺?神社?って感じですが、神仏習合なんでしょうね。

(六角堂の宝珠から垂れ下がる鎖を持って宝鏡に自分の姿をしっかり写し、減罪の気持ちを抱き「南無阿弥陀仏」と唱えながら3周以上巡るそうです。)

仁王門の右側のエリアに本堂や護摩堂等の建物が集中していました。仁王門の方から見ると本堂は右側を向いていました。本堂前には護摩堂があってその奥に聖天堂、三宝荒神社、ボケ封じ観音などお堂が並んでいました。限られたエリアに沢山のお堂を並べる為、お堂間の距離は短く向いている方向は色々でした。

本堂の前に建つ護摩堂の護摩堂に向かって左側横に「重軽地蔵」様が座っておられました。”一度、持ち上げた後に願いごとをして、再度、持ち上げた時に、軽く感じれば願いが叶う、重く感じれば願いが叶わない” と言われているそうです。実際に持ってみました。運動不足の身にとって結構重たかったです。腕の筋肉が重さを覚えていて構えた為か、2回目に持ち上げた時は軽く感じました(多分に願望が含まれていたかも(^_^;) )

本堂前に御納経箱が置かれていて書置きの御朱印が頂けるのですが、「本来、御朱印は写経を納めて頂くもの、ただ収集目的で集める物ではない」的な注意書きがありました。社務所でも、本堂で参拝して来たのか?、軽くですが確認されました^^;

私は、御朱印を頂く神社仏閣では、写経まではやりませんが、本堂、拝殿の参拝は必ず行います。別の場所に建っている管理社や摂社の御朱印を頂いた場合も、可能な限り参拝するようにしています。

勝谷山観現寺は菖蒲御前が夫源三位頼政の菩提を弔う為に建立したと伝わる。

治承4(1180)年5月26日、源頼政は宇治平等院の戦いで以仁王の身代わりとなり自刃した。その妻 菖蒲御前は、身重の体で一子種若丸を連れ、家臣の猪野隼太らと供に西へと落ち延び、賀茂郡下原郷に隠れ住んだ。

種若丸は病に倒れ亡くなってしまうが、新たに出生した豊丸は後に水戸新四郎頼興と名乗り、二神山城を築いたとされる。

時は移り源氏の世となると、菖蒲御前は源頼朝より賀茂一円を賜った。菖蒲御前は「我が薗(領地)よ」と喜び地名を下原から御薗宇と改め、夫頼政の菩提を弔うため頼政の念持仏を本尊として一宇を建立し、観現寺と号したのが建久元(1190)のことと伝わる。

家臣、猪野隼太も姓を勝谷、名を右京と改め、永く観現寺を譲り土地のめに貢献したという。

後の荒廃により当時の堂宇や頼政の念持仏などは失われてしまったが、境内には猪野隼太の墓とされる宝篋印塔(市・文)や観現寺厨子(県・重文)に歴史を見る事ができる。

公式ホームページより

本堂前に御納経箱が置かれていて書置きの御朱印を頂く事ができます。仁王門入ってすぐ右側、鐘楼の隣に社務所があり、こちらでは直書きの御朱印が頂けます。私が観現寺に付いたのは12時過ぎ、参拝や境内の拝観を終えたのが12時50分頃。この時間帯は社務所は無人でした。一応、13時まで待ってみたら、13時過ぎにお寺の方が来て下さいました。12時台は、社務所はお休みのようです。

御朱印のページへ

Φ ポケストップがあります・・・・ 勝谷山 観現寺

Å ポケモン・ジムがあります・・・

新宮神社 ⇐ (前) :: (次) ⇒ 福寿院円通寺